リンクスでは種々の3次元センサーを取り扱っており、用途に応じて最適な提案を可能にするラインナップを拡充しています。しかしながら、製品が増えてくるにつれて、それぞれの製品の位置づけが伝わりにくくなってきた現状があります。本稿では改めてそれぞれのセンサーの得意/不得意も含めて解説していくことで、その適切な使い分けを紹介します。

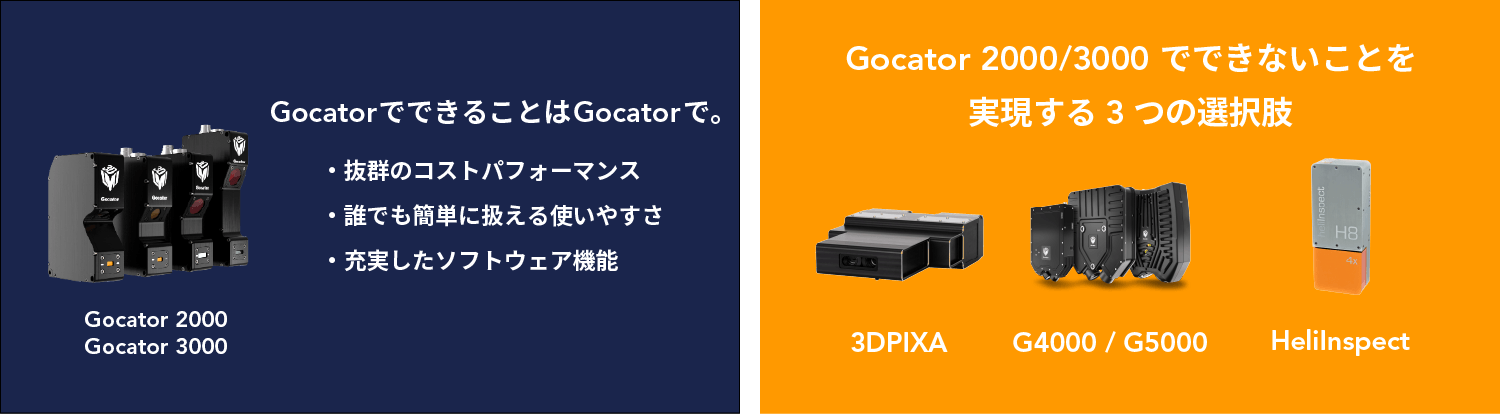

ファクトリーオートメーションにおける3Dセンサーの基本はレーザー変位計タイプであり、リンクスでもLMI Technologies社のGocator 2000シリーズが主力となっています。基本的に「Gocatorでできることは、Gocatorで」が最も近道であり、これまでのLINX EXPRESSでもレーザー変位計タイプのGocatorに関して多くの事例を紹介してきました。そこで本稿では、Gocator 2000シリーズでは難しいような課題に対しての選択肢である、HeliInspect / 3DPIXA / Gocator 4000,5000シリーズにスポットライトをあてて、この使い分けを解説します。

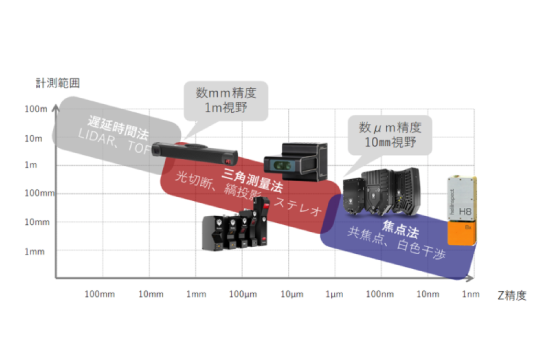

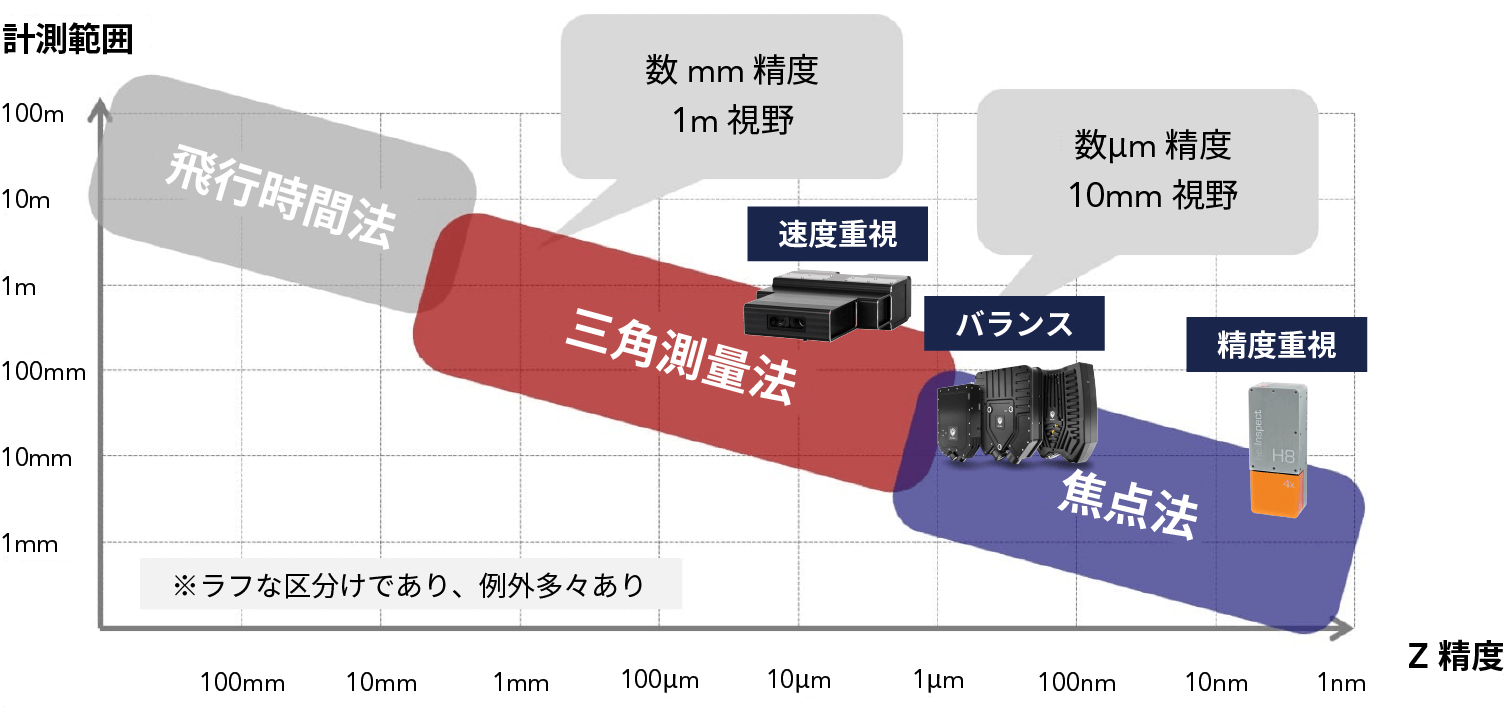

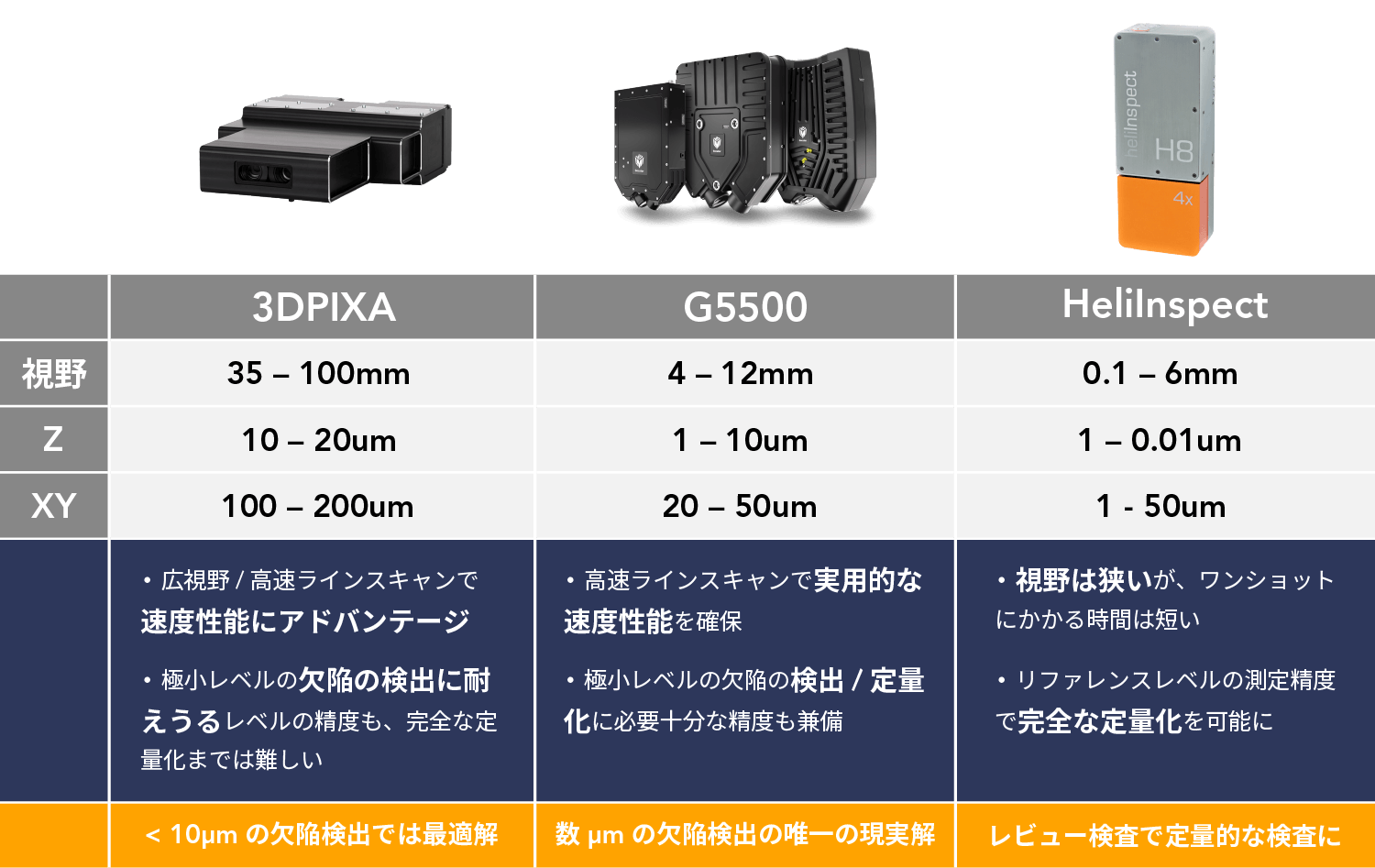

3次元センサーの最も基本的なパラメータは精度と計測範囲になりますが、これらを軸にとった図に各製品をマップすると、ざっくりと速度重視の3DPIXA、バランスのG5、精度重視のHeliInspect、という位置づけになっていることがわかります。このざっくりとした位置づけを理解いただいた上で、各センサーがどういったアプリケーション領域でそれぞれの実力を発揮できるのか、同じ対象物を各センサーで撮像した結果を見比べながら解説していきたいと思います。

各種センサーの実力比較

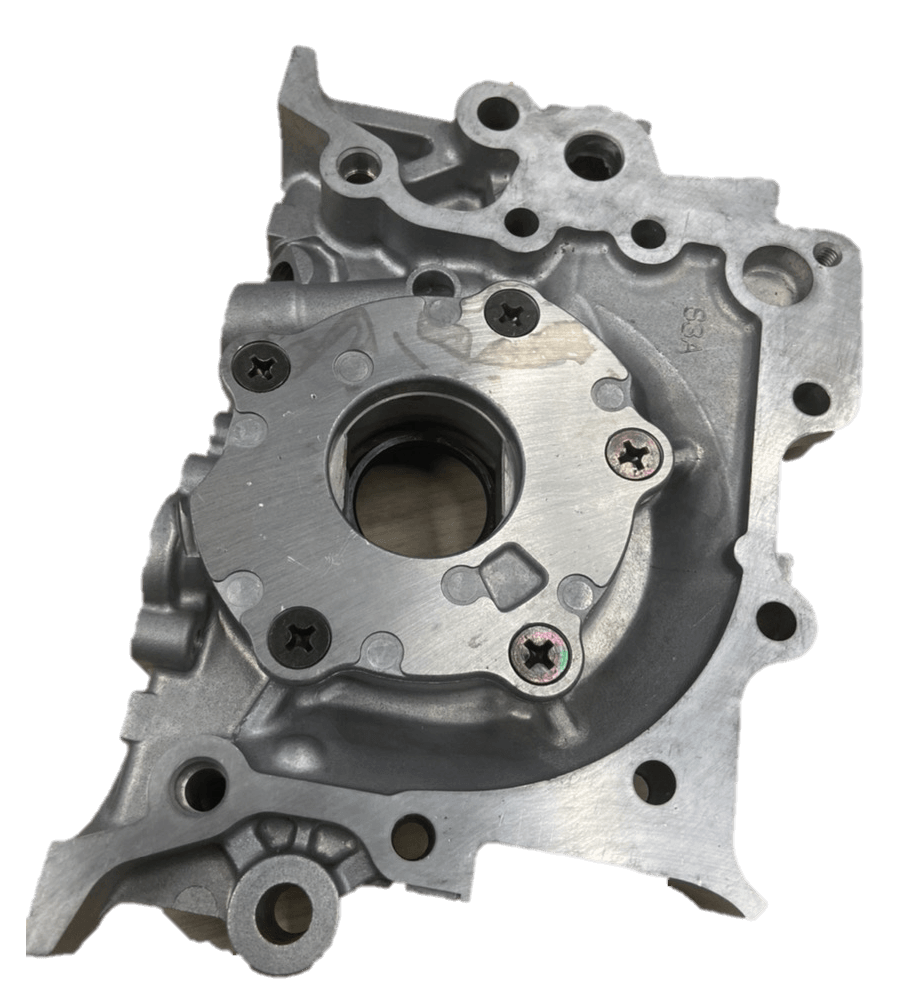

今回はエンジン部品のシール面の外観検査を題材に見ていきましょう。エンジンブロックやオイルポンプといった部品では研磨された加工面がありますが、この面に凹凸や傷、巣穴といった欠陥が発生するケースがあります。検出したい欠陥の凹凸は数10µmのレベルですが、対象物のサイズ自体は数100㎜程度と大きく、自動化が非常に難しいアプリケーションの1つです。

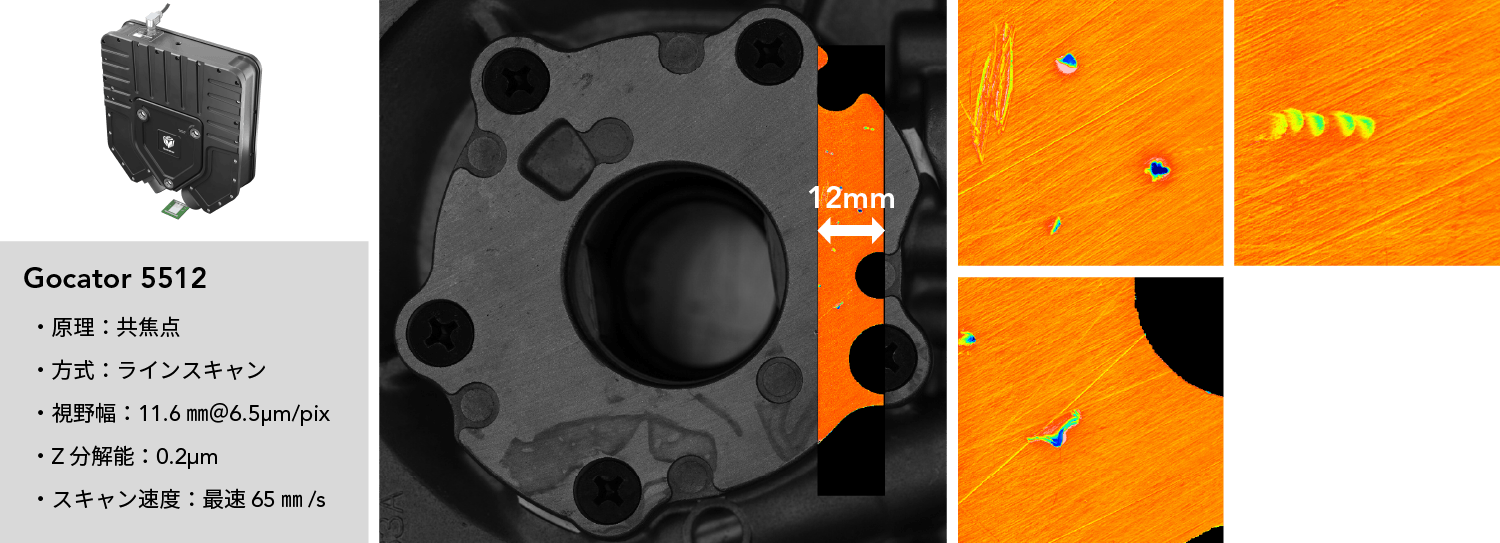

エンジン部品のシール面の外観検査

・研磨された加工面(光沢のある金属表面)

・検出したい欠陥の凹凸は数10μmレベル

・対象物のサイズ自体が大きい

・欠陥を定量的に判断したい

金属表面で研磨痕もある中でのキズや凹みの検出ということで、2Dでは欠陥と研磨痕を区別するのは困難です。そのため、3次元情報を用いた定量的な欠陥検出に3Dセンサーの活躍する余地があります。目視検査で人が見つけるレベルの小さな欠陥を検出する用途においては、3次元センサーにも相当な分解能が要求されます。三角測量の領域においては、画素分解能にして10µmを切るレベルでないと、こういった課題には太刀打ちできません。Gocator 2000シリーズにも精密計測モデルがあり、このレベルの欠陥検出に耐えうる高さ画像を取得することはできますが、何回もスキャンしたり、何台も並べる、といったことが必要になります。

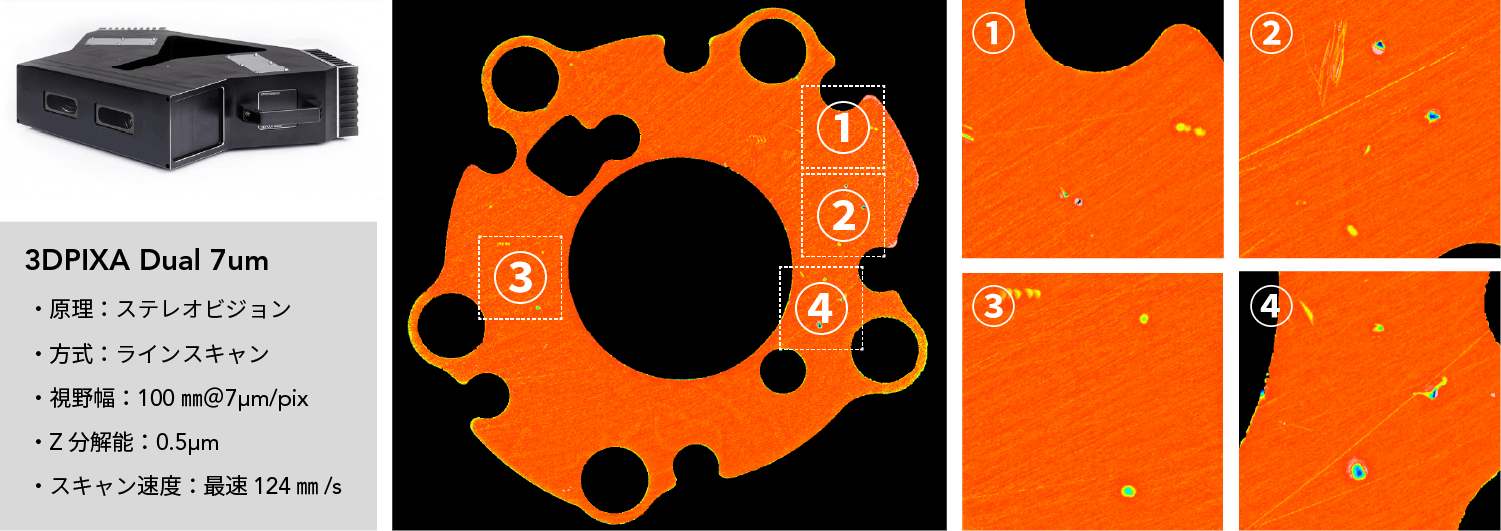

こういったケースにおススメできるのが、3DPIXAです。3DPIXAは内部に15kのラインスキャンセンサーを2台内蔵したステレオカメラになっており、例えば Dual 7umという機種では、7µm/pixの分解能ながらも100㎜の視野を確保することが可能です。また、スキャン速度も最速124㎜/sということで、視野幅とスキャン方向の両方で圧倒的な速度を誇ります。このケースでは、対象物を1視野におさめながら、1回のスキャンで全てを検査することが可能となります。

また、計測のクオリティもこのような検査であれば十分です。下記の高さ画像は、緑色の欠陥でおおよそ40µm程度、黄色の欠陥では20µm程度の深さとなっていますが、このクオリティであれば単純にしきい値処理をするだけで安定した欠陥検出が可能です。

このレベルの検出であれば、より精度の高いGocator 4000 / 5000シリーズは精度は当然問題ありません。3DPIXAに比べてより検出は容易になりますが、このレベルの検査においては3DPIXAとそこまで明らかな差は見られません。視野は12㎜幅と狭くなってしまうので、光切断と同じ課題が残ります。

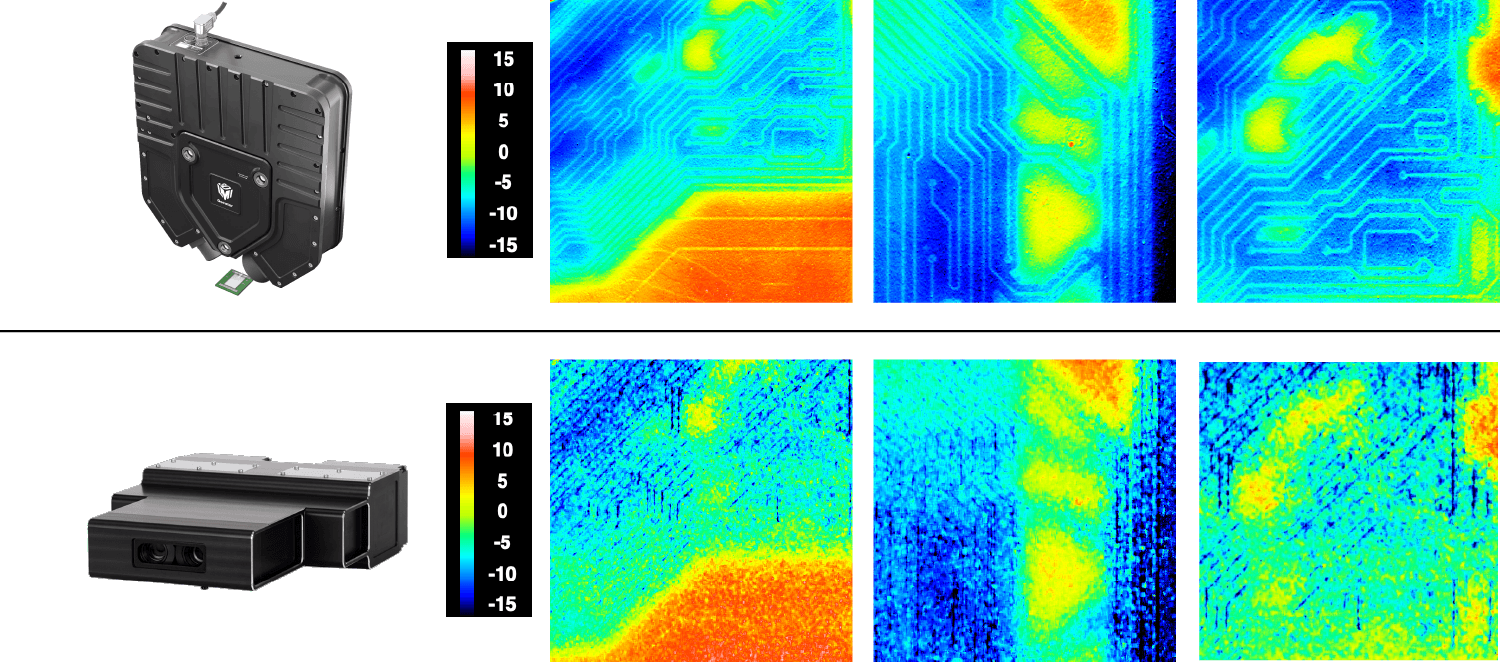

G4000 / G5000の効果がより発揮されるのは数µmレベルの欠陥検出になります。例えば下記は別の例として、パッケージ基板を3DPIXAとG5000で計測した結果になります。3DPIXAでも10µm程度の基板全体の起伏は見えますが、数µmレベルの配線パターンはしっかり可視化することができていません。一方でGocator 5000ではこのレベルの計測が可能です。Z方向に加えて、XY方向にも優れた解像度が確認できます。

パッケージ基板の外観検査

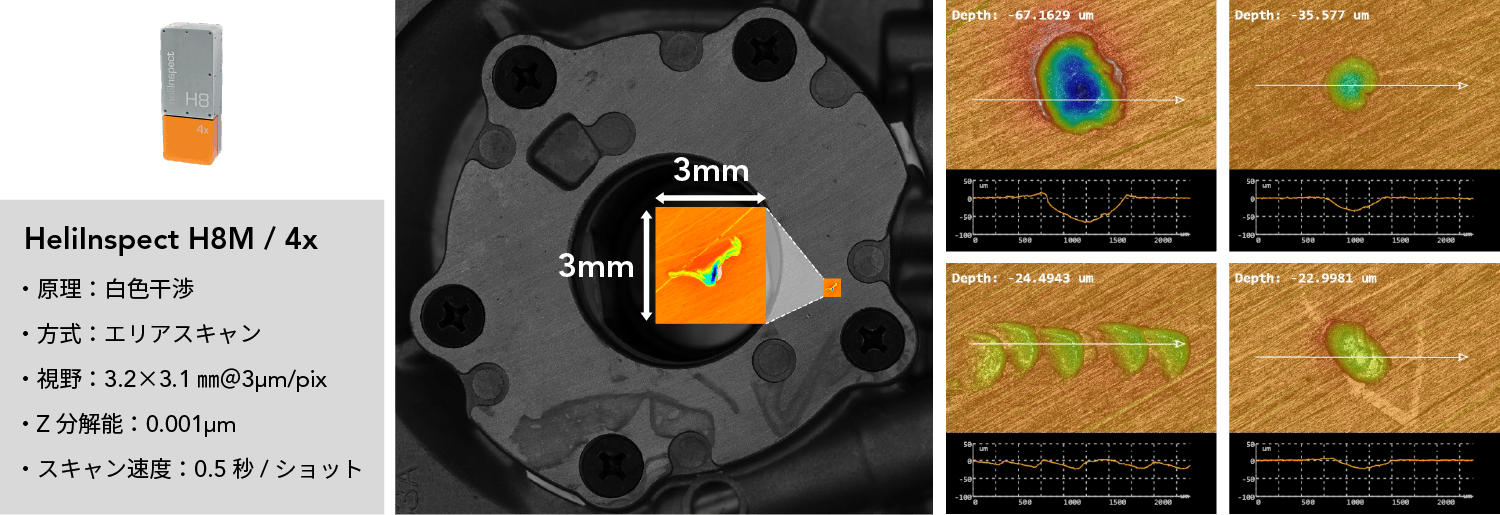

一方で、HeliInspect はそこまで視野が広いものではありません。例えば3㎜角を計測できるこの機種では、今回のような大型のワークの全面を計測する用途では時間がかかりすぎて実用的ではありません。しかしながらその高さ計測のクオリティは、レーザー顕微鏡以上の精度を誇りますので、欠陥の深さや寸法の完璧な定量化に用いることが可能です。例えば抜き取り検査で欠陥の深さをマイクロスコープで計測を実施しているが、時間がかかりすぎているので半自動化したい、であったり、2Dで欠陥の候補を検出して、その候補領域だけを精密に3次元計測でレビューする、といった運用には有用性があります。

具体的な題材を通してそれぞれのセンサーの実力を紹介しましたが、簡単に数値的な情報としてまとめます。下記のXY、Zの値は、分解能という意味合いではなく、これぐらいの欠陥サイズであれば検出可能、という目安のサイズです。

光切断方式の3Dセンサーや2次元カメラでは難しかった、精度と速度が要求される3Dインライン検査もこれらの3Dセンサーで実現可能となってきました。特に半導体や電子デバイスなどの精密製品の検査自動化で活躍しています。

精密3次元計測に対応する3つのセンサーは下記カタログ、事例集で詳しく紹介しています。是非ダウンロードしてご確認ください。

3Dマシンビジョン ならリンクスへ

3Dマシンビジョンサイトでは生産ラインの検査自動化における課題を3Dマシンビジョンで解決する「3次元インライン検査」の最新情報を紹介しています。

自動車製造業界、半導体業界、食品製造業界など3Dセンサーの業界別適用事例もご覧いただけます。

サンプルワークをお借りしての計測評価やデモ機のお貸出しも随時承っております。

計測評価では、計測精度・視野・速度・コストの観点からどの計測手法・機種が最適かを実際に計測してご提案します。Gocatorはデモ機のお貸出しにも対応しています。

| heliInspectの詳細は こちら | 3Dセンサー 計測評価の ご案内はこちら | 問い合わせはこちら |

最新の3Dセンサー国内適用事例を一挙公開!-LINX DAYS2025

今月11/20(木)に「LINX DAYS 2025」が開催されます。本号でも紹介したGocator、3DPIXA、heliInspectの最新の技術情報、国内事例を多数紹介いたします。

ここでしか聞けない貴重な情報を、ぜひお見逃しなく。

セッション紹介

今月11/20(木)に「LINX DAYS 2025」が開催されます。本号でも紹介したGocator、3DPIXA、heliInspectの最新の技術情報、国内事例を多数紹介いたします。

ここでしか聞けない貴重な情報を、ぜひお見逃しなく。

■Session 1-7:LMI(Gocator)

なぜ、世界のトップがLMI Technologiesを選ぶのか。その答えは、進化を止めないGocatorシリーズにあります。

高精度・高速・広視野を極める新機種の紹介とロードマップ、他社を圧倒するバディシステムによる複数台データ結合、3Dインライン全数検査を可能にする革新的ツールGoPxLなど、進化し続ける”Gocator エコシステム”を、最新の導入事例とともにお届けします。

■Session 2-5:3Dセンサー(3DPIXA、heliInspect)

製品の性能向上や小型化/微細化に伴い、生産現場はいよいよ光切断では計測精度が足りない領域に踏み込みつつあります。次世代の計測・検査手法をお探しの方が増えつつあるのを実感する昨今では、白色干渉「HeliInspect」や共焦点方式の「Gocator 4000/5000」シリーズに注目が集まっています。本セミナーでは事例を交えながらこれら精密計測製品の最新情報をお届けします。

※11/20(木)のリアル会場はお席の数に限りがあります。誰よりも早く、最新技術を入手したい方はぜひ下記ボタンよりお申し込みください。

ご意見・ご感想募集

LINX Expressに関する要望やご感想を募集しております。下記フォームよりお気軽にご投稿いただけましたら幸いです。

いただいたご意見については今後の運営の参考にさせていただきます。皆様のご投稿お待ちしております。