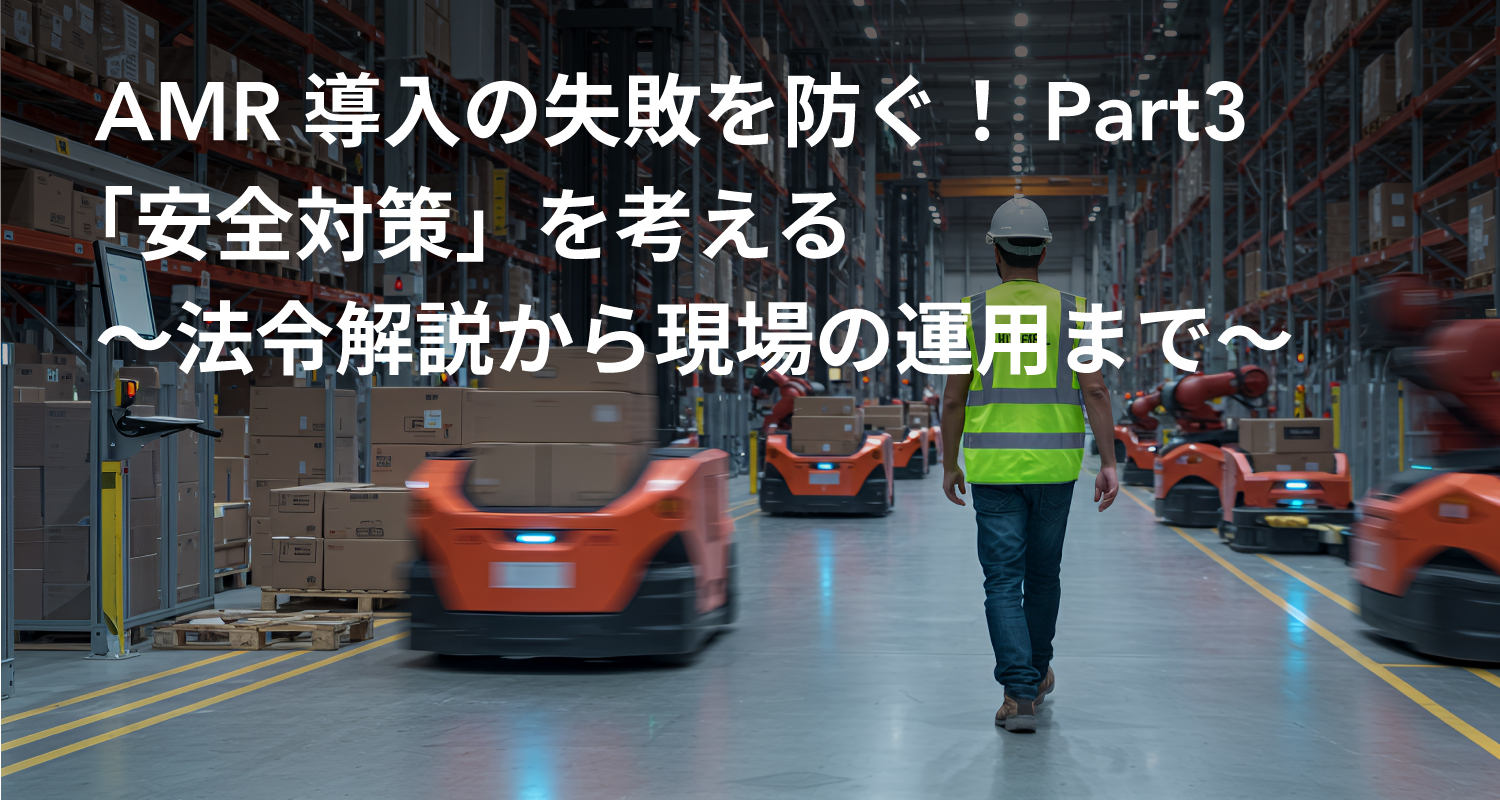

AMR(自律走行搬送ロボット)の導入は、工場や物流現場の生産性向上に不可欠な手段ですが、安全対策を怠ると重大なリスクを招く可能性があります。

本記事では、関連法令の遵守から現場での具体的な運用、そして最新の安全技術まで、AMRの安全な導入と継続的な運用に必要な知識を網羅的に解説します。

※ハード・ソフト面からの導入ポイントについてはこちらをご参照ください

AMR導入でなぜ「安全対策」が重要なのか?工場・物流現場の現状とリスク

AMRは大規模な設備投資なしで導入でき、運用においても高い柔軟性を持つため、人手不足問題の革新的な解決策として急速に普及が進んでいます。

初期導入コストの低さだけに注目するのではなく、長期的な安全運用に必要な総コスト(トレーニング、リスクアセスメント、保守など)への意識を持つことが、持続可能な自動化を実現する上で極めて重要です。

AMR普及の背景にある人手不足と自動化ニーズ

昨今あらゆる業界で人手不足が叫ばれ、それに伴い自動化のニーズが大きくなっています。

特に工場や物流現場ではこの流れを受けてAMR導入が加速しています。

しかしながら、他の自動化手法と比べ導入へのハードルが低い反面、企業が安全対策への十分な投資や専門知識の確保を怠る潜在的な危険性をはらんでいる点に、注意が必要です。

搬送ロボットが潜む潜在的な危険性とは

AMRは環境の変化に柔軟に対応できるという特性を持つ一方で、予期せぬ状況下で事故を起こすリスクを内包しています。

主な危険性として、他のロボット、設備、または人との衝突が挙げられます。特に、通路が狭い場所や交差点などで事故が起こりやすくなります。

そのほかにも、AMRが荷物や材料を運搬する際、不適切な積載方法や急な停止、急カーブによって積載物が落下したり転倒したりする危険性も存在します 。

また、AMRに搭載されたセンサーやカメラが正常に動作しない場合は、周囲の障害物や人を検知できなくなり、事故のリスクが大幅に高まる可能性もあるでしょう。

これらに対応するためには、事前にどのような事故が起こり得るか把握し、より高度なリスク管理をしていくことが不可欠です。

AMRに関する主要な安全基準と規制

まずはAMRを安全に導入し、運用するためには、関連する主要な安全基準と規制を理解しておくことが不可欠です。これらの法規は、AMRの設計から現場での運用、保守に至るまで、多岐にわたる安全要求事項を定めています。

また、AMRは「移動体」であり「通信デバイス」であり「バッテリー搭載機器」であるという複合的な性質を持つため、単一の安全基準だけでなく、電波法や消防法といった一見無関係に見える法規にも横断的に把握し対応する必要がある点に注意が必要です。

労働安全衛生法におけるAMRの立ち位置と遵守事項

労働安全衛生法は、事業者が労働者の安全と健康を確保するための基本法です。AMRについて直接の記述はないものの、使用する上で人との協働や接触の可能性があるため、その遵守が求められます。

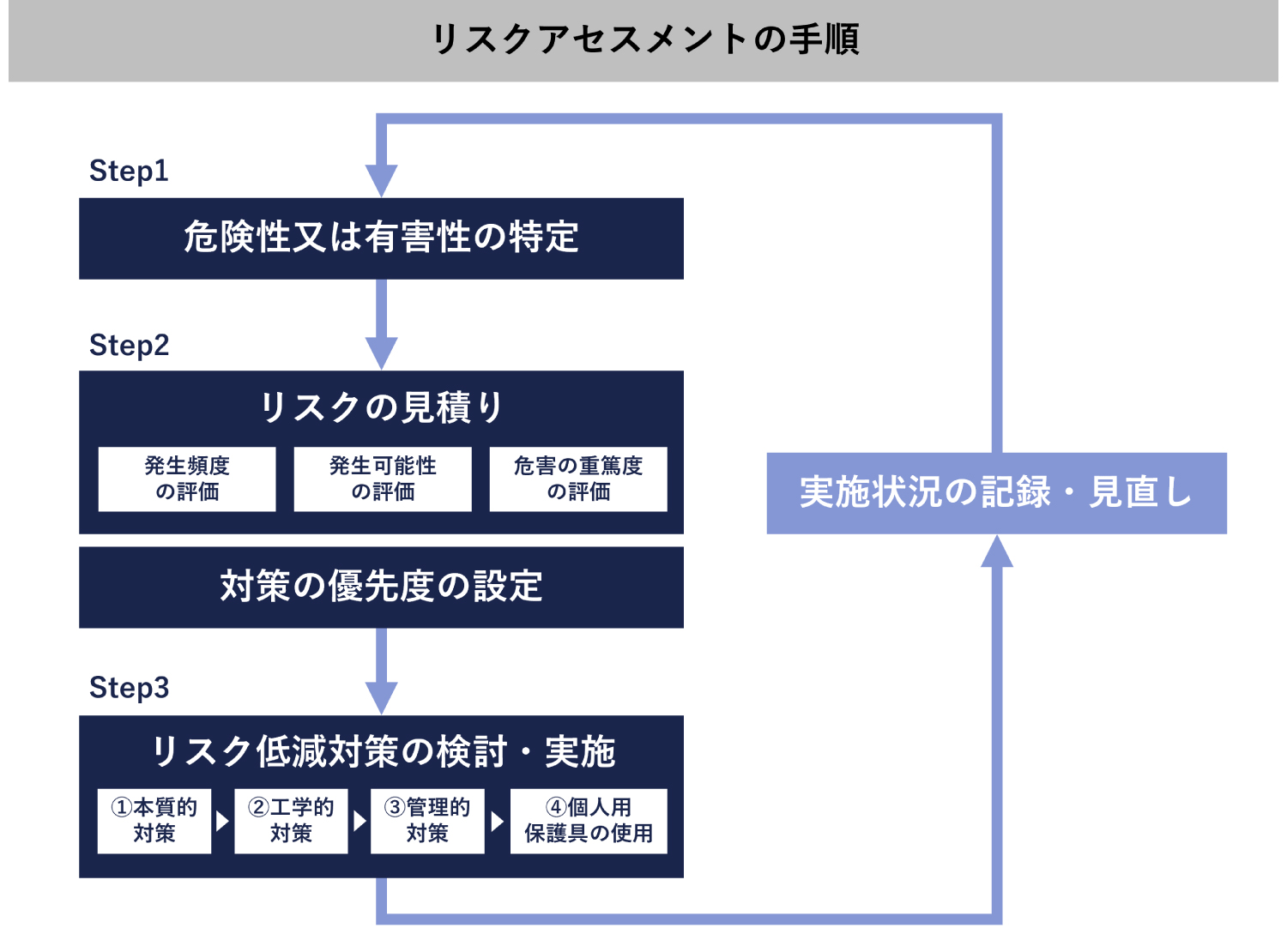

特に第28条の2第1項において、潜在的な危険源を特定し、そのリスクを評価し、適切な低減措置を講じる「リスクアセスメント」の実施が努力義務とされており、AMRの導入・運用に際しては、その対策が必要となります。

ISO 3691-4(無人搬送車システムの安全要求事項)とは

ISO 3691-4は2020年に制定された規格で、無人搬送車や、それらを運行するシステムの安全性に関する要求事項や検証手段について規定した国際規格です。

AMRの安全設計における主要な指針がまとめられており、センサーの配置や速度制御、安全停止機能、障害物検知機能などについて規定されています。

特に、ブレーキ制御システムや速度超過の検知、人検出、警告システムなど、各安全機能については、達成すべきパフォーマンスレベル(PL)を規定しています。

JIS D 6802(無人搬送車システム−安全通則)とは

JIS D 6802は、無人搬送車システムに関する日本の安全通則で、1990年に制定された後、ISO3691-4の発行を受け2022年に交際整合化させるため改正されました。

改正後は運用全般の指針ではなく製品としてのAMRそのものの安全性に焦点を当てており、制御システムの安全関連部の設計および安全機能に要求されるPLが規定されるなど、高い安全レベルの機器を組み込むことが求められるようになりました。

その他の関連法規(電波法・消防法など)

AMRの運用には、無線通信が不可欠であるため、電波法が適用されます。

特に、Wi-FiやBluetoothなど免許不要の「特定小電力無線局」として運用される場合でも、使用する無線設備には「技適マーク」(技術基準適合証明)の取得が必須です。技適マークのない無線機を使用すると電波法違反となり、罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。

さらに、AMRに搭載されるバッテリーや充電ステーションは、消防法における規制の対象となる場合があります。特にリチウムイオン蓄電池は引火性液体に該当し、一定量を超える場合は危険物として扱われます。

現場で実践すべきリスクアセスメント

AMR導入前には、現場の特性に応じたリスクアセスメントを徹底することが不可欠です。リスクアセスメントを行うことで、現場のリスクが明確になり、関係者で認識が共有でき、「危険」に対する意識が高まることで災害の発生リスクを抑えることができます。

1. 危険性又は有害性の特定

まずは最初にAMRが運用される環境と、その運用によって生じうる潜在的な危険源を詳細に洗い出します。これには、AMRの物理的な特性、運用方法、および周囲の環境要因を考慮することが必要です。

使用範囲の限定

AMRが走行するエリアを明確に設定します。例えば、特定の工場ライン内、倉庫の特定の区画など、AMRが活動する物理的な境界を定めます 。

走行速度の制限

AMRの最大走行速度を設定します。特に、人と共用する通路や見通しの悪い場所では、障害物を検知して速やかに停止できる速度に制限することが重要です 。

運搬する荷物の重さや特性

AMRが運搬する荷物の最大重量、サイズ、形状、安定性などを定義します。不適切な積載は、積載物の落下や転倒のリスクを高めるため、積載方法の基準も明確にします 。

使用される床材や通行範囲

床面の状態(凹凸、滑りやすさ、水や油の有無、粉塵の程度など)がAMRの走行安定性に影響しないかを確認します 。また、AMRの通行範囲を明確にし、人や他の車両との動線が重ならないよう、通路の整理整頓や分離を検討します 。

2. リスクの見積り・対策の優先度の設定

特定された危険性又は有害性について、それぞれの発生頻度と危害のひどさを評価し、リスクの大きさを具体的に見積もります。

これにより、どのリスクに優先的に対処すべきかを判断するための客観的な根拠を得ることができます 。

発生頻度の評価

各危険源がどの程度の頻度で発生しうるかを評価します。

例えば、「ほとんどない」「時々」「頻繁」といった尺度で判断します 。

発生可能性の評価

各危険源がどのくらいの可能性で発生しうるかを評価します。

例えば、「ほとんどない」「可能性がある」「可能性が高い」「確実である」といった尺度で判断します 。

危害の重篤度の評価

危険源が実際に発生した場合に、どのような危害(負傷、死亡など)がどの程度の重篤度で生じるかを評価します。

例えば、「軽微」「軽傷」「重症」「致命傷」といった具体的な影響を想定します 。

対策の優先度の設定

発生頻度、発生可能性、重大性を組み合わせることで、各危険源のリスクの大小を見積もります。これにより、リスクの高いものから順に優先順位を付けることが可能になります 。

3. リスク低減対策の検討・実施

リスク見積りの結果に基づき、リスクを許容可能なレベルまで低減するための対策を検討します。リスク低減対策は、以下の階層に従って検討することが推奨されています 。

①本質的対策

この対策は、危険源そのものを根本的に除去するか、危害の度合いを減らすことを目指します。

例えば、AMR自体の設計において、鋭利な角や突起物をなくすこと、走行速度や重量などのエネルギーを下げて危害を低減することが挙げられます 。

②工学的対策

本質的安全設計でリスクを完全に取り除けない場合に、人や危険源を隔離する、または危険な状態で停止させるための工学的な対策を講じます。

AMRの場合、人や障害物の接近を検知して停止させるレーザースキャナーやセンサー 、人が危険区域に立ち入ると作動するインターロック付きガードなどが該当します。緊急時にAMRの全ての動きを停止させる非常停止ボタンの設置もこの対策に含まれます。

③管理的対策

工学的対策を講じてもなおリスクが残る場合、マニュアルの作成、安全教育、訓練などを通じて、従業員に安全な運用方法を周知徹底します 。

具体的には、AMRの走行中は近寄らない、走行ルートに入らないといった基本的な安全ルールの策定や 、緊急時の対応フローを習得させるための特別教育などが含まれます。

④個人用保護具の使用

上記すべての対策を講じても避けられないリスクに対して、最終的な手段として保護具を着用します。

AMRの運用に関する直接的な保護具は一般的ではないものの、AMRが働く物流や製造現場では、ヘルメットや安全靴、手袋などの保護具が、落下物や足元のリスクなどから従業員を保護するために広く活用されています。

リスクアセスメントは一度行ったら終わりではなく、現場環境の変化や運用状況に応じて定期的に見直し、改善していく継続的なプロセスです。

AMRが導入される工場や物流現場は常に変化する動的な環境であるため、安全管理も一度の導入で完結するものではなく、常に変化に適応し続ける必要があります。

AMRの安全性を高める具体的な「技術」

AMRの安全性を担保するためには、運用面でのリスクアセスメントの他、AMRそのものの高度なハードウェア/ソフトウェア技術が不可欠です。高性能なセンサーや安全距離を確保する技術などが組み合わさることで現場の安心を支えます。

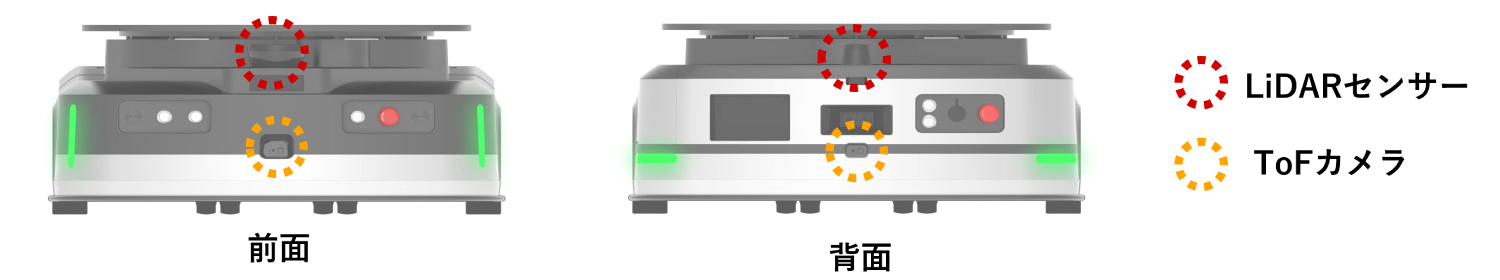

前後センサーによる衝突回避

AMRには人や障害物との衝突を回避するために、障害物検知センサーが搭載されています。

例えば、弊社で取り扱っているiRAYPLE AMRは、前方・後方に障害物検知センサーが標準で搭載されています。

前後に搭載していることで死角をなくし、より安全性の高いハードウェアを実現しています。

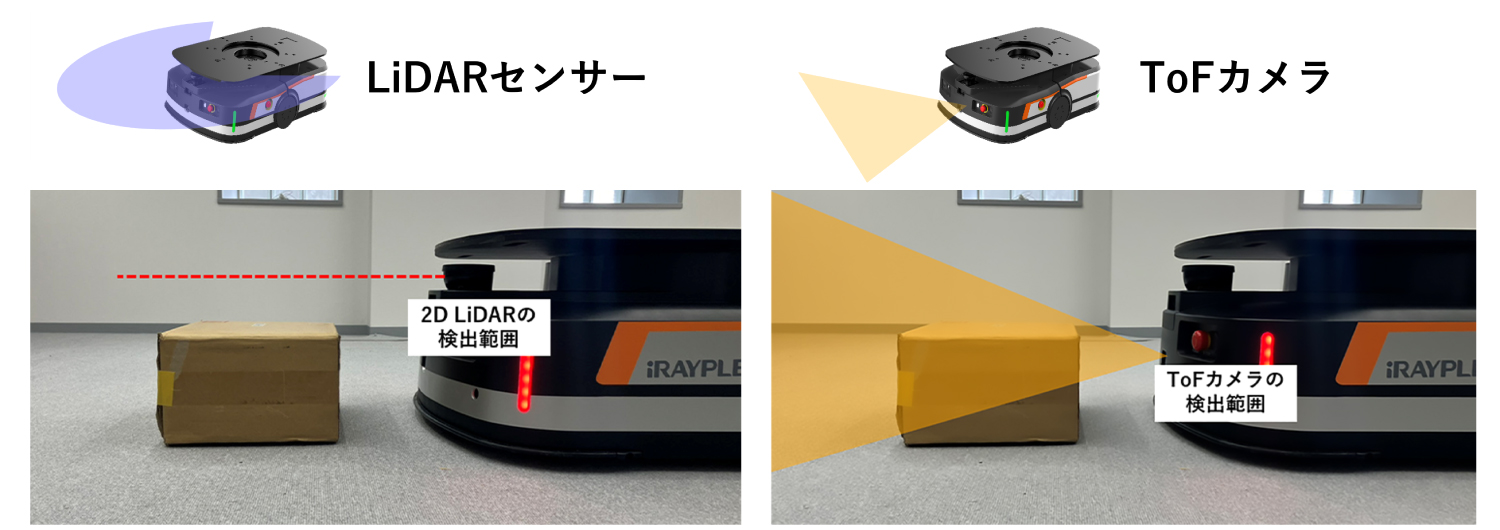

複数種類のセンサーによる障害物検知

その障害物センサーは単一種類ではなく複数種類のセンサーにすることで、障害物の検知範囲が広がり、より安全性が高まります。

iRAYPLE AMRでは前後にLiDARセンサー、ToFカメラという2種類のセンサーを搭載しています。

LiDARとToFの2段構造により、大小様々な障害物を検知可能です。

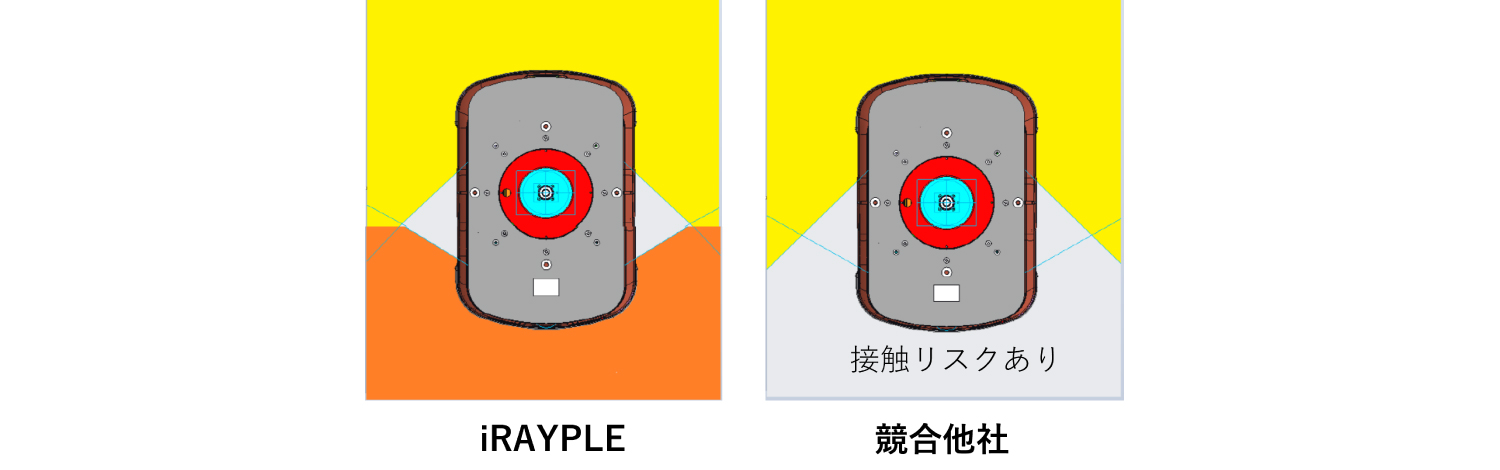

安全距離の確保

AMRは、人や他の設備と共存する環境で稼働するため、衝突事故を未然に防ぐための多層的な安全対策が求められます。

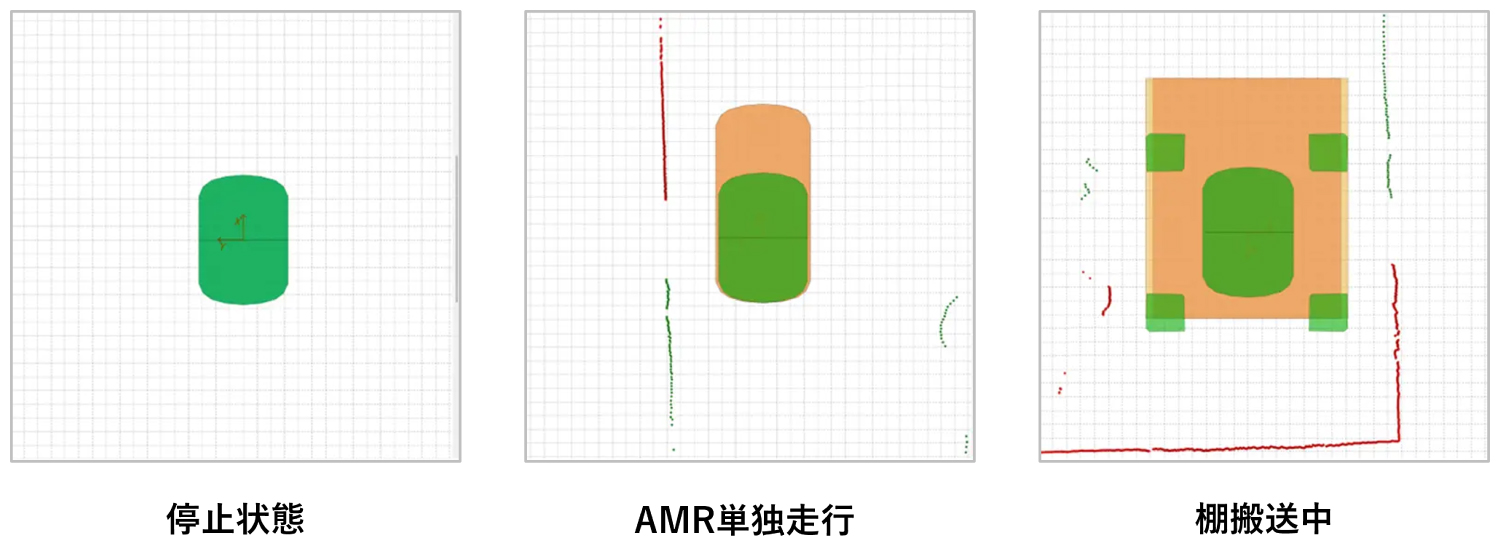

iRAYPLE AMRは、その高度な安全機能の一つとして、自身の状態(停止、移動)や搬送中の棚のサイズに応じて、保護ゾーンを自動調整する機能を搭載しています 。

この機能は、AMRと人との安全な協働を実現し、現場の安全性を高める上で非常に重要です。

障害物検知時の停止距離もユーザーで変更可能なため、導入現場の状況に合わせて必要な距離に調整が可能です。

安全性の高いAMR選びのポイント

AMRの導入は、単に業務効率化やコスト削減を目指すだけでなく、現場に「安心」と「信頼」をもたらすことが重要です。

国際的な安全規格への適合と認証

AMRが国際的な安全規格や国内法規に適合していることは、製品の信頼性を客観的に証明する上で極めて重要です。ISO 3691-4やJIS D 6802といった規格に準拠している製品は、設計段階から安全性が考慮されており、市場での競争力を強化するだけでなく、製造物責任法(PL法)対策にも繋がります。

メーカーや代理店の信頼性

AMR導入の成功には、製品自体の性能に加え、信頼できるメーカーや販売代理店の選定が不可欠です。販売実績、営業担当者の対応、そして導入後のサポート体制は、信頼性を判断する重要なポイントとなります。

特に海外製品の場合、部品供給の安定性やメンテナンス体制の明確化は、長期間安定してAMRを使用するために事前に確認すべき事項です 。メーカーと代理店の強固な信頼関係や、メーカーのエンジニアが国内代理店に常駐しているなどあれば、導入後の不安を解消し、スムーズな運用を支える上で大きな安心材料となります。

高度な安全機能とシステムの安定性

前述の通り、LiDARセンサーやToFカメラといったセンサー技術や安全機能に関するソフトウェア技術は、AMRが人や環境と安全に協働するための基盤となります。

高度な安全機能と安定したシステムは、現場の作業員がAMRを信頼し、安心して業務に集中できる環境を創出します。

AMR導入で実現する「安全で効率的な工場・物流現場」の未来

AMRの導入は、物流・製造現場における重量物の運搬や反復作業、危険な業務を代替することで、従業員の身体的負担や労働災害のリスクを大幅に軽減します 。これにより、従業員はより付加価値の高い業務や創造的な仕事に集中できるようになり、疲労軽減とモチベーション向上を通じて生産性全体が向上します 。

徹底した安全対策は、現場に「安心」と「信頼」をもたらし、従業員の士気を高め、ヒューマンエラーを抑制することで生産性向上を加速させます 。

事故リスクの低減は、予期せぬ業務中断や経済的損失を防ぎ、AMRの24時間稼働能力と相まって、安全で効率的な工場・物流現場の実現を支え、企業の長期的な成長と競争力強化に貢献します 。

安全性の高いAMRソリューションをお探しなら、まずはご相談ください

工場の自動化において30年以上の経験を培ってきた株式会社リンクスでは、iRAYPLE AMRを取り扱っています。

iRAYPLE AMRは、前後にLiDARセンサー、ToFカメラを「標準で」搭載しており、高い安全性能を誇ります。また、ISO 3691-4に準拠した機種もラインナップしており、より安全性が求められる現場で活用ができます。

東京の本社では実機を見ることができるデモルームもあり、気になる動作なども直接ご確認可能です。

AMR導入に関するご質問やご相談がありましたら、まずはリンクスまでお気軽にお問合せください。