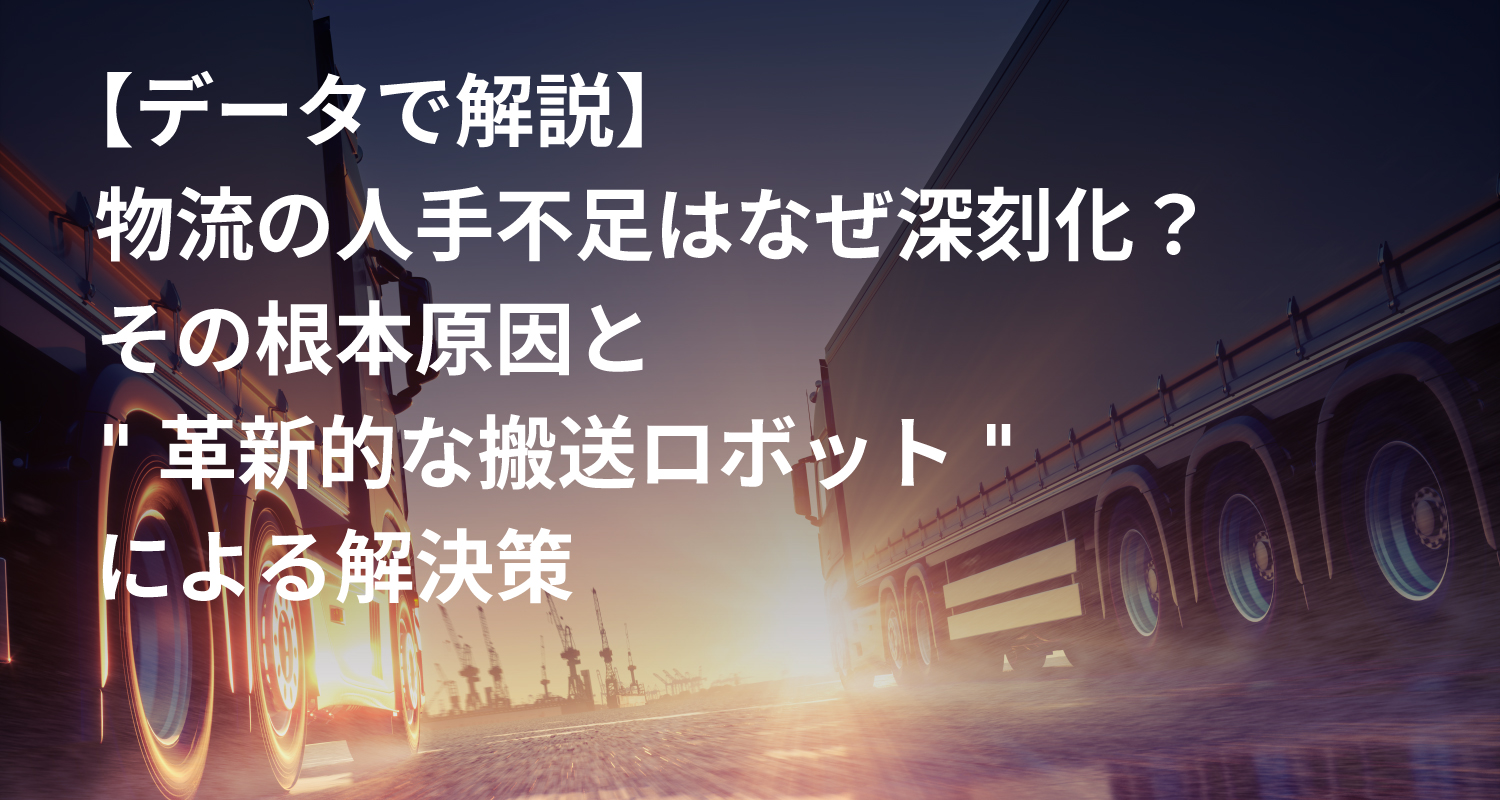

日本の物流業界は、今、かつてないほど深刻な人手不足に直面しています。この問題は単なる一時的な現象ではなく、労働力人口の減少、高齢化、そして「2024年問題」といった構造的な要因が複雑に絡み合い、企業の経営基盤を揺るがす喫緊の課題となっています。

本記事では、最新のデータに基づき、物流人手不足の現状と、その解決策として注目される”革新的な搬送ロボット”がどのように持続可能な物流現場を実現するのかを具体的にご紹介します。

止まらない物流の「人手不足」:データが示す深刻な現状と未来予測

物流業界の人手不足は、単なる労働力不足にとどまらず、日本の経済活動全体に影響を及ぼす構造的な問題です。ここでは、客観的なデータに基づき、その深刻な現状と、このままでは避けられない未来の課題について掘り下げていきます。

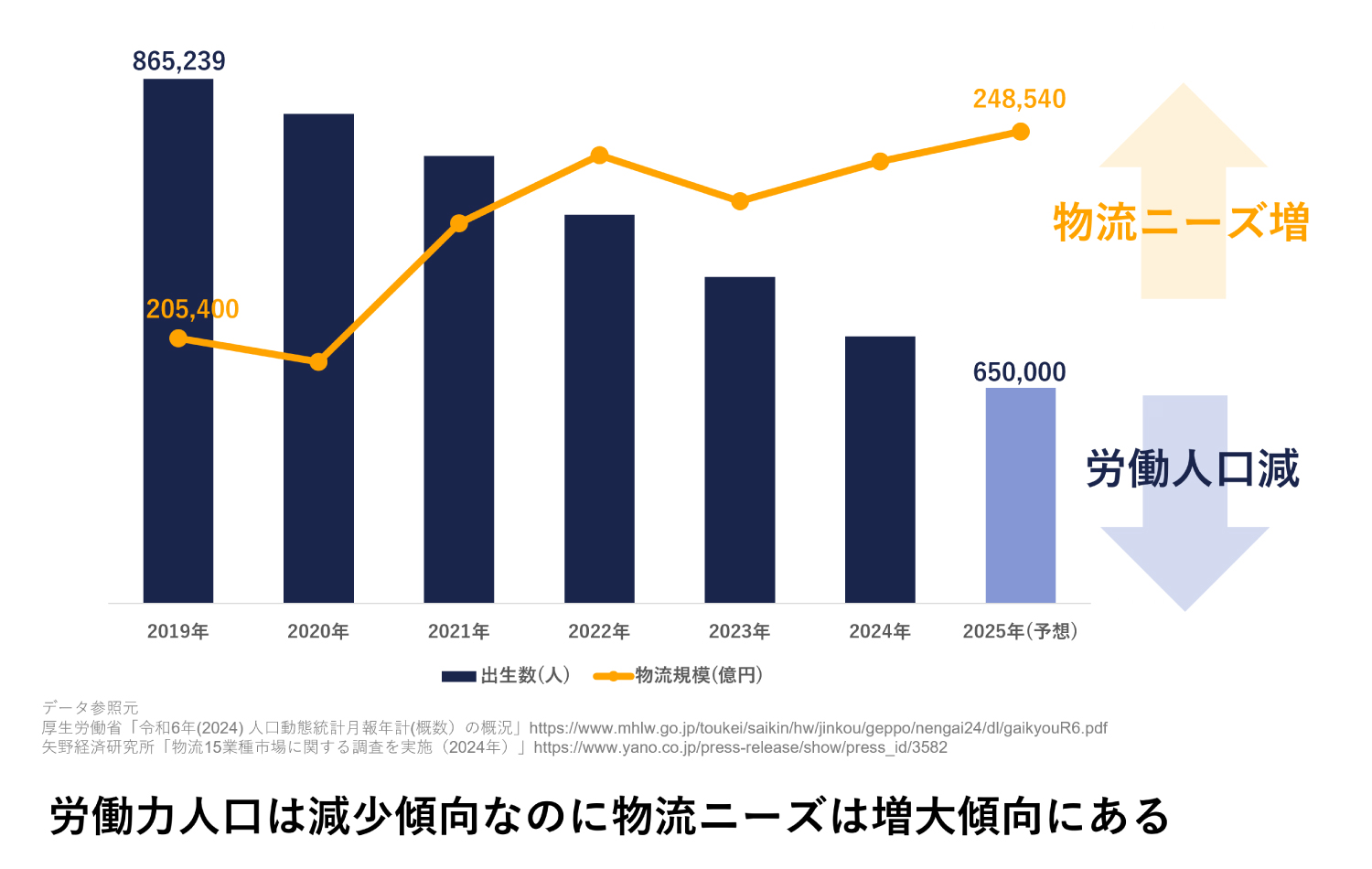

労働力人口の減少と物流ニーズの増大のギャップ

日本の労働力人口は少子高齢化により減少しており、年間出生率は8年連続で過去最少を更新し、2024年にはついに70万人を切り、今後も減少傾向が予想されています。(※1) 。

これは、将来的に労働力となる若年層がさらに減少することを意味し、物流業界に限らず、全産業で労働力供給が細る状況が続くことを示唆しています。

これに対し、EC市場の拡大により物流ニーズは増大し、2025年には24兆8000億円規模に達すると予測されています(※2) 。

この労働力供給の減少と物流ニーズの増大という構造的ギャップから、今後も物流業界の人手不足が深刻化し、社会インフラとしての物流機能維持を困難にしていく可能性が読み取れます。これは企業の事業継続性に関わる根本的な脅威です。

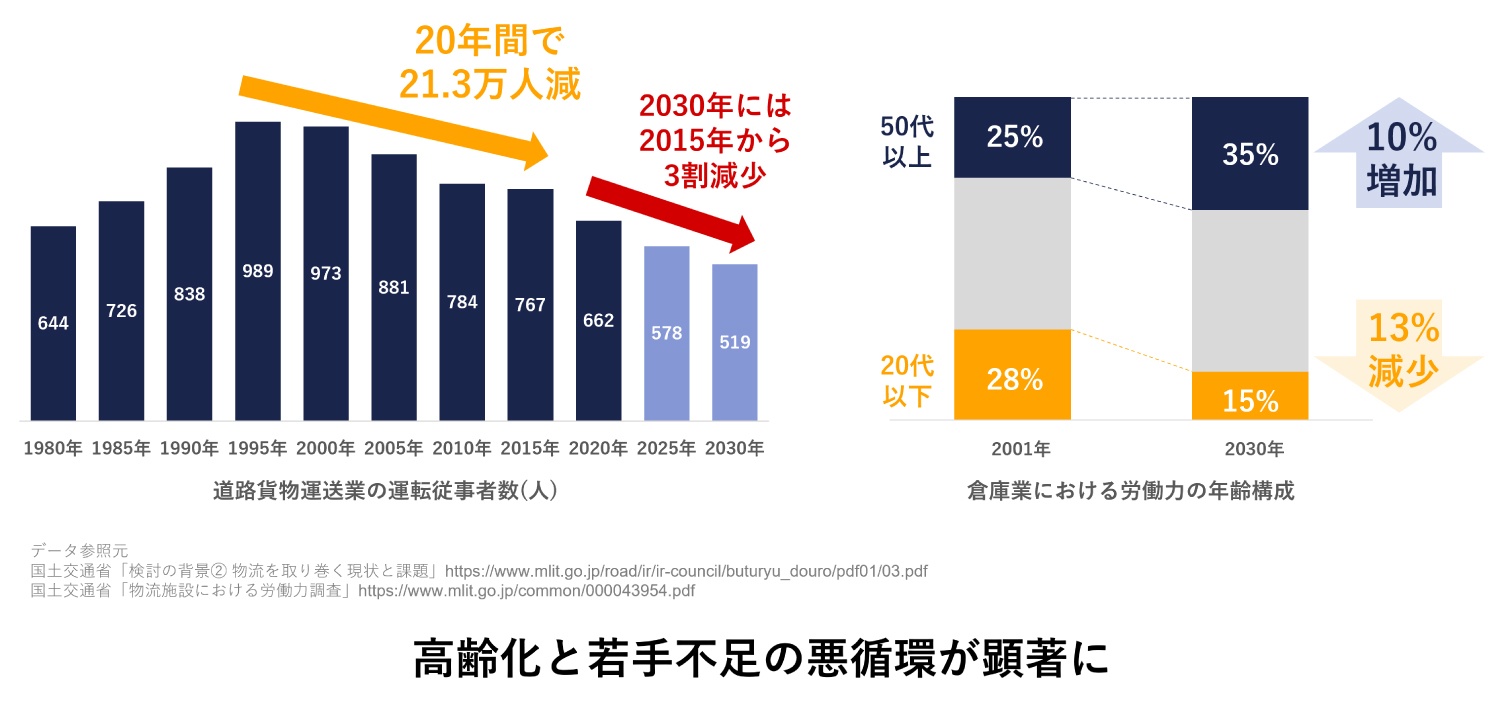

ドライバー・倉庫作業員の高齢化と採用難の現実

物流業界ではトラック運転者の高齢化が顕著で、全産業平均より労働時間が長く賃金が低い傾向にあり、この厳しい労働環境が若手の参入を阻害し、採用難を深刻化させています。

実際、トラックドライバーの数はピーク時より21.3万人減少しており(※3) 、倉庫作業員についても2001年に28%だった20代以下の若年層の割合は2030年には約半分となり、逆に50代以上の従業員の割合は増加傾向にあります(※4) 。

いずれの職種も肉体的負担が大きく、賃金も全産業平均と比較して高いとは言えず、若手人材の確保はますます困難になっています。

結果として、人手不足は物流全体のボトルネックとなり得るため、業界全体の働き方の抜本的な改革が急務となっています。

2024年問題も追い打ちをかける!物流業界が直面する課題

高齢化問題に加えて、2024年4月より、トラックドライバーの時間外労働が年間960時間までに規制され、「物流の2024年問題」として輸送能力不足が懸念されています。

この問題は、トラック事業者の売上・利益減少、ドライバー収入減少、荷主企業の物流コスト増大、サプライチェーン見直し、さらには消費者への配送サービス低下など、多岐にわたる影響を及ぼします。

特に、ドライバーの労働時間短縮は、トラックターミナルや倉庫での待機時間の削減、荷積みや荷降ろし作業の効率化といった、倉庫内での作業効率向上を強く求める要因となり、物流業界に抜本的な変革と事業モデルの再構築を迫る「不可避のトリガー」となっています。

引用元

※1 厚生労働省「令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」

※2 矢野経済研究所「物流15業種市場に関する調査を実施(2024年)」

※3 国土交通省「検討の背景② 物流を取り巻く現状と課題」

※4 国土交通省「物流施設における労働力調査」

人手不足が引き起こす多岐にわたる経営リスクと現場の疲弊

物流の人手不足は、単に「モノが運べない」という問題に留まりません。それは、企業の経営効率、コスト構造、顧客満足度、さらには未来の競争力にまで影響を及ぼす、複合的な経営リスクとなります。

ここでは、その具体的な影響を詳細に見ていきます。

業務効率の低下と残業時間の常態化

人手不足は、残された従業員一人あたりの業務負荷を増大させ、長時間労働を常態化させます 。これにより、従業員の疲弊を招き、生産性の低下や早期離職につながる悪循環を生み出します。

この悪循環は、企業の生産性低下だけでなく、人材定着率の悪化や新たな人材確保の困難化を引き起こし、経営にとって極めて深刻な問題となります。

高騰する物流コストが利益を圧迫する構造

人手不足を補うための賃金アップや、輸送力不足による運賃値上げは、物流コストの増大に直結します 。

物流コストは企業の売上原価や販管費に直結するため、その高騰は直接的に利益を圧迫し、企業は価格競争力を失うか、利益率を犠牲にするかの選択を迫られます。

物流コストの高騰は、企業の収益構造を根本的に悪化させ、競争力と持続可能性を直接的に脅かす要因となります。

サービス品質の低下と顧客満足度への影響

人手不足は、配送遅延、誤配送の増加、顧客対応の質の低下など、サービス品質の低下を招きます 。

これにより、顧客からの信頼が失われ、顧客満足度が低下するリスクが高まります。サービス品質の低下は、単なるクレーム増加ではなく、ブランド価値の毀損と市場競争力の低下に直結します。

物流は顧客接点の一つであり、その品質は企業の評判と競争力を直接左右する重要な要素です。

経験とノウハウの継承問題

物流現場では、属人化した作業や判断が多く、人手不足や高齢化によるベテランの引退がノウハウ継承を困難にしています 。

これは単なる知識の喪失ではなく、組織の知的資産の流出です。属人化されたノウハウは組織の脆弱性となり、新人の育成を阻害し、業務の標準化と品質安定化を妨げます。

企業の長期的な成長と競争力維持にとって、見過ごせない潜在的な危機と言えます。

従来の対策だけでは追いつかない?根本的な解決が求められる背景

物流業界は人手不足に対し、賃上げや労働環境改善を続けてきましたが、これらは対症療法に過ぎません。労働力人口の限界がある中では根本的な解決には至らず、逆に採用コストの高騰を招いています。

そこで今、求められているのは、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進による抜本的な変革です。

賃上げで人を集めるのには限界があり、今後は自動化・省人化への投資をしていくことが不可欠です。多くの物流現場に残るアナログな業務プロセスは、自動化を阻害する要因となっており、新しい技術の効果を最大化するためにも、まずは業務プロセスの見直しとデジタル化を始めることが大切です。

DX化することで現場効率化とコスト削減が期待できます。これにより、従業員の負担軽減と人手不足解消にも繋がり、企業の競争力強化にも貢献します。

DXは、人手不足を解決し、企業の持続的な成長を支える戦略的投資です。

このような背景から、物流業界が直面する課題を解決し、持続可能な成長を実現するためには、デジタル技術を活用した抜本的な改革が不可欠です。

次章では、その具体的なソリューションとして、搬送ロボットがどのように物流現場の未来を変えていくのかを詳しく見ていきます。

人手不足の根本原因を断ち切る!”革新的な搬送ロボット”とは

物流の人手不足という構造的な課題に対し、今、最も注目される解決策の一つが「革新的な搬送ロボット」、すなわちAMR(Autonomous Mobile Robot:自律走行搬送ロボット)です。

弊社で取り扱っているiRAYPLE AMRのような搬送ロボットは、従来の自動搬送機とは一線を画す柔軟性で、物流現場の未来を切り拓きます。

AMRの基本原理

AMRとは、倉庫や工場などの現場で荷物を搬送するロボットです。従来のAGV(無人搬送車)と異なり、磁気テープなどのガイドを使わず、センサーやカメラによって環境を認識・地図化し、柔軟な走行ができることが特徴です。

大規模な設備投資なしで導入可能な柔軟性

AMRは主にSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)という、自己位置推定・地図作成技術を利用して走行します。

このナビゲーション方式であれば、磁気テープなどの物理的なガイドの敷設が不要になるため、大規模な改修工事をせずとも、既存の倉庫・工場環境に柔軟に導入できます 。

人と協働しながら使える、高い安全性

AMRはLiDARセンサーやToFカメラなどを搭載しており、走行ルート上に現れた障害物を検知します 。また、検知後は障害物回避やリルート(経路再計算)を行うことも可能で、予期せぬ障害物にも柔軟かつ安全に対応することができます。

そのため、搬送ロボットのために無人空間を作ることが難しいようなケースでも、安心して運用を始めることができます。

搬送ロボットがもたらす導入効果

“革新的な搬送ロボット”であるAMRは、単なる作業の自動化に留まらず、企業の生産性向上、コスト削減、そして作業品質の向上といった多角的な効果をもたらします。

例えば、国土交通省が公開している物流DXの事例集では、搬送ロボットの導入で2名相当の省人化や、年間約3000時間の残業削減、人件費約10百万円のコストダウンなどの効果が得られた例が発表されています (※1)

引用元

※1 国土交通省「物流・配送会社のための物流DX導入事例集」

生産性・処理能力の飛躍的向上

AMRは24時間365日稼働可能で、深夜帯や繁忙期の人員問題を解決し、一定のスループットを維持します 。AMRは労働時間制約からの解放と作業標準化で、総体的な処理能力を飛躍的に向上させ、人手不足による機会損失を防ぎます。

省人化と人件費の大幅な削減

AMRは手押し台車での搬送業務を代替することができ、大幅な省人化が可能になります 。これにより、単純作業の人員をより付加価値の高い業務に再配置でき、人件費の効率化に貢献します。

省人化は人件費構造の最適化と人材の戦略的再配置を意味し、人手不足による人件費高騰に対し、コスト削減と人材の質的向上という二重のメリットをもたらします。

作業品質の向上とヒューマンエラーの抑制

AMRは人間による搬送作業の疲労や集中力低下によるヒューマンエラー(誤搬送、破損など)を大幅に削減します 。

これにより、作業の正確性と一貫性が向上し、品質管理が容易になります。重労働からの解放は、作業者の安全確保にも繋がり、作業品質の向上による顧客満足度向上や企業の信頼性強化も期待できます。

貴社に最適な搬送ロボットを選ぶためのポイント

AMR導入を成功させるためには、自社の状況に最適なモデルを選定し、適切な運用計画を立てることが不可欠です。ここでは、機器選定の際に、特に重視すべきポイントを解説します。

導入目的と自動化したい業務範囲の明確化

AMR導入の第一歩は、「何を解決したいか」「どの業務を自動化したいか」を明確にすることです 。

例えば「ピッキング移動時間短縮」「工程間搬送のボトルネック解消」など、具体的な目的設定で最適なAMRのモデルや導入規模が見えてきます。

漠然とした導入は期待外れや無駄な投資につながるため、目的を具体化し、必要な積載重量やナビゲーション方式などを絞り込むことが重要です。

現場環境(床、通路、既存設備)との適合性確認

AMRの走行性能は、現場の床の状態(段差、溝)、通路幅、スロープの有無に左右されます。既存設備や人との動線も考慮し、安全かつ効率的な運用が可能か事前に確認が重要です 。

事前に詳細な現場調査を行い適合性を確認しておくことで、期待通りの稼働率を実現することができます。また、トラブル防止や安全性確保にも繋がり、追加改修費用や運用問題のリスクを低減します。

導入後の運用・保守サポート体制の見極め

AMRの長期安定稼働には、導入後の運用支援、定期点検、トラブル対応が不可欠です 。導入後のサポート体制は、運用リスク最小化に直結します。

高度なAMRは運用最適化や問題発生時の対応が重要であり、ベンダーのサポートが手薄だと稼働停止リスクがあります。充実したサポートはAMRの安定稼働を保証し、導入効果を継続的に引き出す生命線です。

ロボットと人が協働する未来へ:持続可能な物流現場実現

物流業界は深刻な人手不足に直面しており、その解決の鍵を握るのはAMRのような搬送ロボットです。AMRの導入は、単に作業を自動化するだけでなく、物流現場が抱える多くの課題を根本から解消する可能性を秘めています。

AMRは、重労働や反復作業といった負担の大きい業務を代替し、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。これにより、これまで「きつい」「汚い」「危険」といったイメージが強かった物流現場の労働環境が大きく改善され、従業員の定着率向上に繋がります。さらに、働きやすい環境は新たな人材の流入を促進し、人手不足の根本的な解消に貢献するでしょう。

人とロボットが協働する未来の物流現場では、従業員の負担軽減だけでなく、物流能力全体の強化が実現します。効率化されたオペレーションは、企業の事業継続性を高め、競争上の優位性を確立する上で不可欠です。

AMRとの協働は、持続可能で魅力的な物流現場を築き、業界全体の未来を切り拓く重要な一歩となります。

リンクスは物流現場で使えるAMRシステムを提供します

工場の自動化において30年以上の経験を培ってきた株式会社リンクスでは、iRAYPLE AMRを取り扱っています。

iRAYPLE AMRは、優れたコストパフォーマンスであるにもかかわらず、高い車両性能や使いやすいコントロールソフトを兼ね備え、物流の現場でも使いやすい搬送ロボットです。

東京の本社では実機を見ることができるデモルームもあり、気になる動作なども直接ご確認可能です。

AMR導入に関するご質問やご相談がありましたら、まずはリンクスまでお気軽にお問合せください。